Hay frases que llegan cuando menos las esperas.

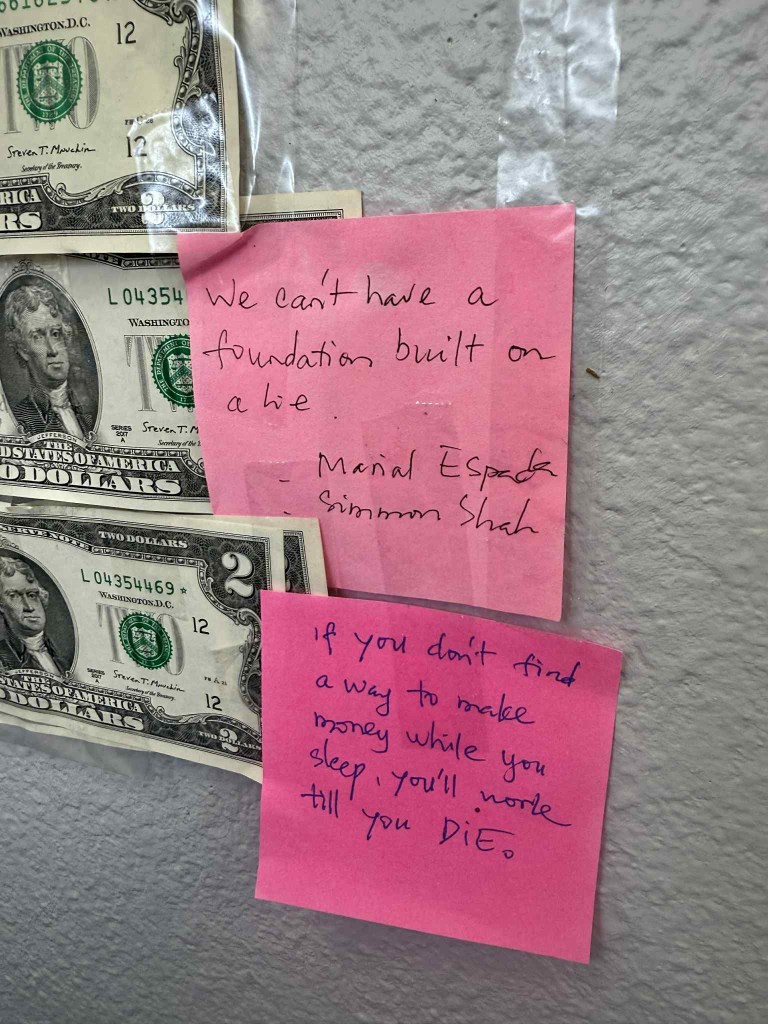

No en un libro, no en una conferencia, sino escritas en unos pequeños post-its, pegados en la pared de un salón de uñas.

Esa mañana solo quería un respiro, un rato para desconectarme del trabajo, para dejar que alguien más se encargara de mis manos por un momento. Pero mientras esperaba que Kimmy terminara la última capa de esmalte y yo casi me quedaba dormida, decidí leer lo que estaba en la pared. Mis ojos se toparon con esas dos frases:

“We can’t have a foundation built on a lie.”

“If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work till you die.”

Y me quedé ahí, en silencio, leyendo, como si el universo me hubiera puesto un espejo justo frente a mí.

La verdad como base

La primera frase me golpeó fuerte: no se puede construir una base sobre una mentira.

Y pensé en cuántas veces tratamos de hacerlo. En las relaciones, en los negocios, incluso con nosotras mismas.

Nos convencemos de que todo está bien, de que podemos sostener una estructura tambaleante si solo seguimos sonriendo o trabajando más duro. Pero la verdad, por más que intentemos esconderla, siempre encuentra la forma de salir a la luz.

Me di cuenta de que muchas de mis decisiones más difíciles en la vida han tenido que ver con eso: con atreverme a ser honesta, aunque doliera. Aceptar que ciertas asociaciones, amistades o proyectos simplemente no tenían un fundamento real. Que no podía seguir construyendo sobre ilusiones o promesas vacías.

En lo personal, me recordó que la paz no viene de lo que mostramos, sino de lo que somos cuando nadie nos ve. Y en lo profesional, me reafirmó algo que he aprendido con los años: que ningún negocio puede prosperar a largo plazo si no está cimentado en la verdad, en la transparencia y en la integridad.

Dinero, tiempo y libertad

La segunda frase también me dejó pensando: “If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work till you die.”

Y no lo leí desde la ambición, sino desde la libertad.

Porque no se trata solo de dinero, sino de construir algo que tenga valor incluso cuando tú no estás ahí empujando cada detalle. De crear sistemas, equipos, ideas y proyectos que puedan caminar por sí mismos.

Me hizo pensar en mi propio camino —en todas las veces que he trabajado de sol a sol, persiguiendo metas, cerrando acuerdos, cuidando cada aspecto de mis proyectos— y en lo mucho que cuesta soltar el control. Pero también en la importancia de aprender a confiar: en el proceso, en las personas que te rodean y, sobre todo, en ti misma.

Aprender a generar valor sin desgastarte por completo es un arte. Y ese arte empieza cuando entiendes que tu tiempo y tu energía son tus recursos más valiosos.

Salí del salón con las uñas perfectas, (con un color vino tinto muy ad hoc para el otoño) y la mente llena de pensamientos.

A veces creemos que las grandes lecciones llegan en momentos solemnes, pero no: a veces aparecen en un pedazo de papel pegado con cinta, mientras el secador de uñas hace su trabajo.

Esas dos frases me recordaron que la verdad es el cimiento de todo lo que vale la pena —y que la libertad no se mide en horas trabajadas, sino en la capacidad de descansar sabiendo que lo que has construido puede sostenerse solo.

Quizás no podamos controlar todo, pero sí podemos elegir desde dónde construimos.

Y yo, desde este día, decido seguir edificando mi vida —personal y profesional— sobre algo tan simple y tan poderoso como la verdad.

Porque una base sólida no se hace de apariencias ni de promesas, sino de autenticidad, propósito y amor por lo que hacemos.

Y si a eso le sumamos la inteligencia de crear con visión… entonces sí, podemos descansar tranquilos, sabiendo que incluso mientras dormimos, nuestro trabajo sigue dando fruto.

NOS VEMOS A LA PROXIMA.

Casual Wisdom

There are phrases that arrive when you least expect them.

Not in a book, not at a conference, but written on small Post-its, stuck on the wall of a nail salon.

That morning I just wanted a break, a moment to disconnect from work, to let someone else take care of my hands for a moment. But while I was waiting for Kimmy to finish the last coat of polish and I was almost dozing, I decided to read what was on the wall. My eyes fell upon those two phrases:

“We can’t have a foundation built on a lie.”

“If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work till you die.”

And I stood there, silently reading, as if the universe had placed a mirror right in front of me.

Truth as a Foundation

The first phrase hit me hard: you can’t build a foundation on a lie.

And I thought about how many times we try to do that. In relationships, in business, even with ourselves.

We convince ourselves that everything is fine, that we can sustain a shaky structure if we just keep smiling or work harder. But the truth, no matter how hard we try to hide it, always finds a way to come out.

I realized that many of my most difficult decisions in life have had to do with that: daring to be honest, even if it hurt. Accepting that certain partnerships, friendships, or projects simply didn’t have a real foundation. That I couldn’t continue building on illusions or empty promises.

Personally, it reminded me that peace doesn’t come from what we show, but from who we are when no one is watching. And professionally, it reaffirmed something I’ve learned over the years: that no business can prosper long-term if it’s not founded on truth, transparency, and integrity.

Money, Time, and Freedom

The second sentence also left me thinking: “If you don’t find a way to make money while you sleep, you will work till you die.”

And I didn’t read it from a place of ambition, but from a place of freedom.

Because it’s not just about money, but about building something that has value even when you’re not there pushing every detail. About creating systems, teams, ideas, and projects that can move forward on their own.

It made me think about my own path—about all the times I’ve worked from dawn to dusk, pursuing goals, closing deals, taking care of every aspect of my projects—and how hard it is to let go of control. But also about the importance of learning to trust: in the process, in the people around you, and, above all, in yourself.

Learning to generate value without completely exhausting yourself is an art. And that art begins when you understand that your time and energy are your most valuable resources.

I left the salon with perfect nails (a dark burgundy color very appropriate for fall) and my mind full of thoughts.

Sometimes we think great lessons come in solemn moments, but no: sometimes they appear on a piece of paper taped up while the nail dryer does its work.

Those two phrases reminded me that truth is the foundation of everything worthwhile—and that freedom isn’t measured in hours worked, but in the ability to rest knowing that what you’ve built can stand on its own.

We may not be able to control everything, but we can choose where we build from.

And I, from this day forward, choose to continue building my life—personal and professional—on something as simple and as powerful as truth.

Because a solid foundation isn’t made of appearances or promises, but of authenticity, purpose, and love for what we do.

And if we add to that the intelligence to create with vision… then yes, we can rest easy, knowing that even while we sleep, our work continues to bear fruit.

SEE YOU NEXT TIME.